Il 10 febbraio l’Italia commemora il “Giorno del Ricordo”, dedicato alla memoria delle vittime delle stragi delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata. La giornata rievoca un capitolo oscuro della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze, a lungo trascurato rispetto ad altre narrazioni del conflitto, ma fondamentale per comprendere la complessità della storia dei confini orientali italiani.

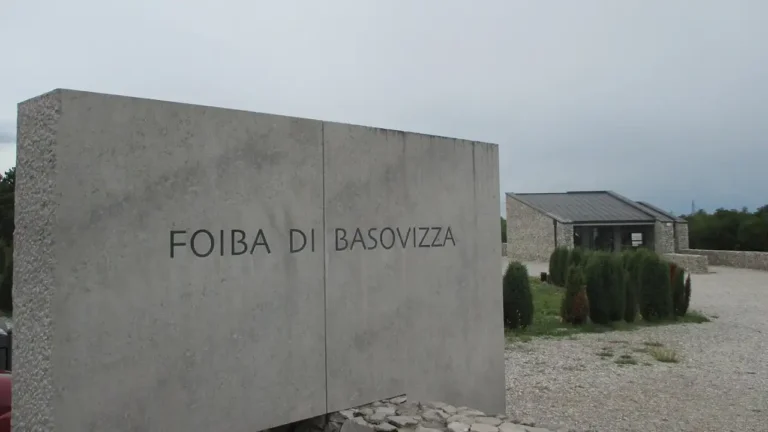

Il termine “foibe” indica le profonde doline carsiche tipiche della regione che allora faceva parte del territorio italiano e che oggi appartiene a Slovenia e Croazia. I massacri associati a questo nome furono esecuzioni e deportazioni perpetrate principalmente dai partigiani jugoslavi e dall’OZNA, la polizia segreta jugoslava, tra il 1943 e l’immediato dopoguerra. Le vittime furono prevalentemente italiani delle regioni istriane, del Quarnaro e della Dalmazia, ma anche slavi accusati di collaborazionismo o di opposizione al nuovo regime.

Tali eventi vanno inquadrati nel contesto più ampio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo l’armistizio dell’Italia con gli Alleati nel settembre 1943, i territori un tempo controllati dagli italiani furono occupati dalle forze tedesche, mentre i partigiani jugoslavi, guidati da Josip Broz Tito, avanzavano in molte aree. Nel tentativo di consolidare il proprio potere, essi considerarono gli italiani come nemici, in particolare quelli legati al fascismo. Tuttavia, la repressione andò oltre i simpatizzanti fascisti, coinvolgendo civili, antifascisti italiani e persino collaboratori slavi.

La prima ondata di violenze si verificò immediatamente dopo l’armistizio del 1943, con numerose esecuzioni sommarie e sparizioni forzate. Molte vittime furono gettate nelle foibe, utilizzate come fosse comuni. La seconda ondata arrivò nel 1945, con l’avanzata delle forze jugoslave a Trieste, in Istria e in altre zone, portando a nuove uccisioni e all’inizio di un esodo massiccio.

Le stime sul numero delle vittime variano. Lo storico Raoul Pupo indica un numero compreso tra 3.000 e 5.000 italiani uccisi, mentre alcune fonti parlano di cifre fino a 15.000, includendo le vittime dei campi di concentramento e delle deportazioni. La difficoltà di ottenere dati certi deriva dalla distruzione dei documenti e dalla segretezza con cui molte esecuzioni furono compiute.

A seguito di queste violenze, un esodo di massa interessò tra i 230.000 e i 350.000 italiani istriani, fiumani e dalmati, che abbandonarono le loro case per timore di persecuzioni sotto il nuovo regime comunista. Oltre alla paura per le violenze, la fuga fu motivata anche dai profondi cambiamenti politici e territoriali che seguirono la guerra.

Per decenni – secondo diverse opinioni – il riconoscimento ufficiale di questi eventi fu ostacolato dal clima politico dell’Italia postbellica, dove l’antifascismo dominava il dibattito e le simpatie comuniste erano probabilmente prevalenti. Solo nel 2004, con la legge n. 92, l’Italia ha istituito ufficialmente il 10 febbraio come Giornata del Ricordo, con l’obiettivo di commemorare le vittime e riconoscere l’esodo forzato degli italiani dalle regioni orientali.

Il tema delle foibe è stato oggetto di controversie e interpretazioni divergenti. Alcuni storici e gruppi politici hanno accusato altri di revisionismo o di strumentalizzazione per fini politici. Studiosi come Raoul Pupo e Roberto Spazzali sostengono che le uccisioni furono principalmente atti di violenza politica, anche se la componente etnica non può essere esclusa del tutto.

Il Giorno del Ricordo rappresenta un’opportunità per riflettere su questa pagina dolorosa della storia italiana, sulle tensioni etniche e sul costo umano dei conflitti politici. Attraverso questa commemorazione, l’Italia riconosce le sofferenze subite, promuovendo un dialogo storico basato sulla memoria e sulla comprensione della complessità degli eventi.

Fonti storiche:

- Raoul Pupo e Roberto Spazzali: studi approfonditi sul tema e analisi delle vittime.

- Guido Rumici: lavori sulla storia dell’esodo istriano-dalmata.

- Legge italiana 92/2004: documento che istituisce il Giorno del Ricordo.