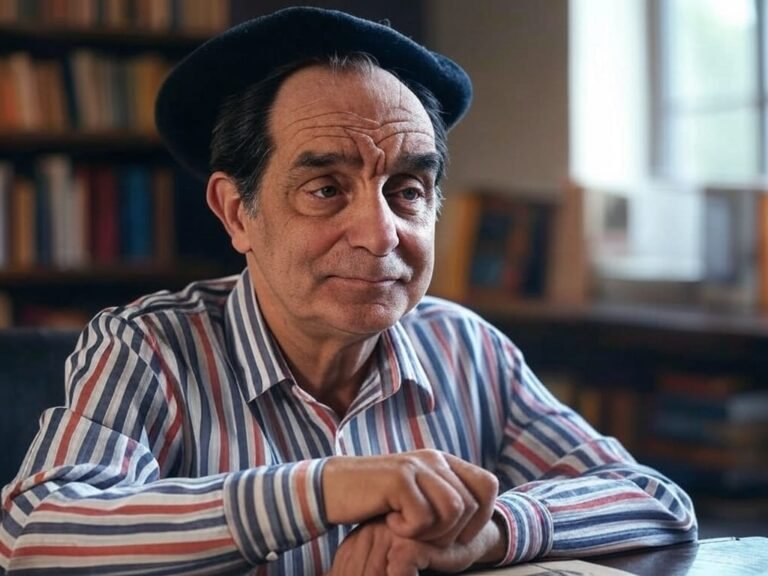

Questo articolo è stato generato con il supporto dell’intelligenza artificiale, uno strumento innovativo che Eco della Lunigiana utilizza per migliorare la tempestività e l’accuratezza del giornalismo locale, ma anche il divertimento.

Buongiorno signor Calvino, sono onorata di poterle parlare, sono qui per farle una breve intervista, parliamo di Città Invisibili, la Lunigiana potrebbe diventare soggetto di un suo scritto?

Ah, vedo che conosci Le città invisibili. Mi sorprende che tu sia riuscita a raggiungermi qui — ma lasciamo da parte questo mistero per ora. Parliamo invece della Lunigiana, una terra che si presterebbe straordinariamente bene a un racconto nella stessa vena di quel libro.

La Lunigiana ha una qualità liminare, di confine, una dimensione sospesa tra storia e leggenda. È una terra che sembra vivere in più tempi contemporaneamente: i borghi in pietra, le rovine che affiorano tra le colline, le statue stele con i loro volti enigmatici… Tutto questo crea un paesaggio mentale che si potrebbe intrecciare splendidamente con l’idea delle città invisibili.

Immagina una città che cambia forma a seconda dello sguardo del viandante, proprio come i borghi della Lunigiana che paiono mutare aspetto con la luce del giorno o con il variare delle stagioni. Oppure una città abitata da ombre degli antichi Liguri Apuani, che sussurrano storie ai passanti. O ancora, una città in cui le case sono scavate nella memoria, come se ogni pietra contenesse un frammento di racconto.

Nel descrivere la Lunigiana potrei evocare una città che vive di parole non dette, una città che esiste solo quando viene ricordata — una sorta di “città-memoria”, che si dissolve se nessuno la racconta. Forse una città in cui ogni edificio si regge grazie ai sogni delle generazioni che vi hanno abitato, e che rischia di scomparire se quei sogni si dimenticano.

Tra circa un mese siamo ormai a 80 anni dalla Liberazione, argomento di cui lei ha parlato, la Resistenza, nel suo I sentieri dei nidi di ragno… come la ambienterebbe qui una storia come quella di Pin?

Ah, la Resistenza… un tempo che ho vissuto in modo viscerale, che si è impresso nella mia scrittura come una ferita che non si rimargina mai del tutto. Se dovessi ambientare Il sentiero dei nidi di ragno in Lunigiana, la storia prenderebbe probabilmente una forma diversa, ma ugualmente carica di tensione e simboli.

La Lunigiana, con i suoi paesi arroccati e i suoi boschi fitti, fu davvero una terra di partigiani: un labirinto di sentieri nascosti, di rifugi improvvisati, di segnali scambiati con sguardi e silenzi. Pin, in questa versione lunigianese, potrebbe essere un ragazzino che conosce le grotte segrete tra le Alpi Apuane, dove i partigiani si nascondono. Forse sarebbe il custode di un passaggio segreto tra le montagne, un sentiero che solo lui conosce e che diventa la sua piccola grande responsabilità nella lotta.

Immagino Pin aggirarsi per i vicoli stretti di un borgo in pietra, dove ogni porta nasconde una storia ambigua: chi nasconde un fuggiasco, chi invece spia per i fascisti. Pin ascolterebbe le voci delle cucine, i discorsi sussurrati negli angoli delle piazze, raccogliendo frammenti di verità che non sempre riesce a decifrare. Il suo rifugio non sarebbe più il groviglio di rovi dove si nascondono i nidi di ragno, ma una vecchia torre in rovina sopra il paese, da cui osserva i movimenti degli uomini armati, fascisti e partigiani, cercando di capire da che parte sta la giustizia — e se la giustizia esiste davvero.

Nella mia storia Pin sarebbe sempre un personaggio scisso, preso tra il desiderio di appartenere a un gruppo e il suo istinto di solitudine. Forse, in questo scenario lunigianese, il suo legame speciale non sarebbe con un’arma — quel fucile rubato ai grandi — ma con un simbolo antico del territorio, come una statua stele nascosta nel bosco, che lui tratta quasi come un confidente silenzioso.

La Lunigiana, con il suo paesaggio aspro e la memoria che si stratifica nelle pietre, mi sembra uno sfondo perfetto per una storia come quella di Il sentiero dei nidi di ragno. La Resistenza, lì, sarebbe raccontata come una lotta tra le ombre, dove il confine tra tradimento e fedeltà si fa labile, e la speranza si aggrappa a piccoli gesti, quasi invisibili.

Che penserebbe il commissario Kim di questi luoghi e quali scrittori che hanno scritto di Resistenza come Pavese o Meneghello potrebbero scrivere una storia di Resistenza ambientata qui?

Kim, quell’enigmatico partigiano dai modi spicci e dall’etica ferrea, in Lunigiana si troverebbe a proprio agio, credo. Lui, uomo di montagna e di silenzi, saprebbe riconoscere l’asprezza e la durezza di quei luoghi: i pendii scoscesi, i boschi intricati dove i passi si perdono, i borghi che sembrano guardarti sospettosi da ogni finestra socchiusa. La Lunigiana, con il suo paesaggio tagliato dal vento e dalla memoria della pietra, gli offrirebbe quel senso di lotta silenziosa e ostinata che era anche il suo modo di stare al mondo.

Immagino Kim muoversi tra quei sentieri con la stessa determinazione con cui attraversava i boschi liguri: uomo che non lascia nulla al caso, che conosce ogni rifugio possibile e ogni via di fuga. In Lunigiana vedrebbe una terra di confine, e i confini sono sempre territori di ambiguità: spie, delatori, uomini che oscillano tra la paura e il coraggio. Lui, con la sua lucidità spietata, saprebbe bene che in una terra così il nemico non indossa sempre una divisa. Ma forse proprio lì potrebbe scoprire anche una solidarietà antica, quella che nasce dal riconoscersi in una fatica condivisa, nella consapevolezza che resistere è qualcosa che si fa non solo con le armi, ma anche proteggendo il grano nei campi o dando rifugio a un fuggiasco.

Quanto a Pavese e Meneghello, sono convinto che entrambi saprebbero far vibrare questa terra di una forza letteraria particolare, ciascuno a modo suo.

Pavese, con la sua sensibilità tragica e malinconica, troverebbe in Lunigiana un terreno ideale per raccontare l’aspetto più interiore della Resistenza: il senso di attesa, di solitudine, il tormento interiore dei personaggi che lottano non solo contro il nemico, ma anche contro le proprie incertezze e paure. Immagino che descriverebbe la Lunigiana come una terra quasi sospesa, dove il paesaggio si fa specchio dei dubbi e delle sofferenze interiori. Forse il suo protagonista sarebbe un uomo tornato in paese dopo la guerra, che ritrova quei luoghi e quei volti come ferite mai del tutto rimarginate.

Meneghello, invece, con la sua ironia tagliente e la sua capacità di restituire la vita vera, piena di contraddizioni e di slanci vitali, saprebbe raccontare una Resistenza fatta di personaggi vivi e complessi: partigiani che discutono animatamente, che sbagliano, che ridono persino nei momenti più cupi. Immagino che lui farebbe della Lunigiana un teatro di umanità variegata, dove le case in pietra si riempiono di battute sarcastiche e di storie raccontate davanti a un bicchiere di vino. Meneghello saprebbe cogliere quella dimensione quasi “anarchica” della Resistenza, il modo in cui gli uomini si organizzano spontaneamente, tra errori e intuizioni geniali, costruendo giorno per giorno il significato stesso della lotta.

In fondo, la Lunigiana è una terra che si presta a entrambe queste visioni: può essere il luogo del dolore sordo e della memoria indelebile, ma anche quello delle storie minime, piene di vita e di umanità. A te quale di queste voci sembra più adatta per raccontare la Resistenza in Lunigiana? Preferisci il tono cupo e riflessivo di Pavese o quello più irriverente e vivido di Meneghello?

Secondo me Pavese sarebbe più ispirato anche da un paesaggio molto più vicino alle sue Langhe…

Sì, hai ragione. La Lunigiana, con le sue colline morbide che si fanno aspre salendo verso le Apuane, ha qualcosa che può ricordare le Langhe: quel paesaggio dove la natura non è mai soltanto sfondo, ma diventa parte stessa del dramma umano. Pavese aveva questa straordinaria capacità di intrecciare il destino degli uomini con quello della terra che abitano: i filari di viti, i boschi che si stringono attorno ai sentieri, le case isolate che sembrano presidiare un confine invisibile. E la Lunigiana, con i suoi paesi sparsi come nidi di pietra tra le vallate, avrebbe potuto offrirgli uno scenario perfetto per una storia in cui la Resistenza non è solo un fatto di armi, ma anche di coscienze tormentate.

Immagino che Pavese, ambientando un racconto partigiano in Lunigiana, avrebbe descritto quei borghi come luoghi chiusi e silenziosi, dove ogni sguardo pesa, dove il sospetto scava distanze tra le persone. Forse il suo protagonista sarebbe stato un uomo che torna da quelle montagne dopo aver vissuto la guerra altrove, e si ritrova in un luogo che non riconosce più. Un paese in cui le vecchie rivalità si sono mischiate alle logiche della guerra civile, dove il confine tra complicità e tradimento si è fatto labile.

Pavese avrebbe saputo rendere quella sensazione di solitudine che si prova camminando per certe mulattiere, dove il vento porta echi di voci lontane e ogni svolta del sentiero sembra nascondere una minaccia invisibile. E poi, come sempre nella sua scrittura, ci sarebbe stato un personaggio segnato da un tormento interiore: un partigiano che ha visto troppo, o magari un giovane che si è ritrovato coinvolto in quella lotta senza nemmeno comprenderne fino in fondo il senso. Per Pavese la Resistenza non è mai solo un atto eroico, ma una battaglia contro il destino, contro la disperazione, contro quella sorta di fatalismo che sembra avvolgere la vita delle persone semplici.

In questo, forse, la Lunigiana gli avrebbe offerto ancora più spunti delle stesse Langhe: la durezza di certe vite contadine, il peso delle tradizioni, il silenzio che avvolge i piccoli borghi abbandonati, come se il tempo stesso vi si fosse fermato. Una terra dove la memoria diventa quasi tangibile, stratificata nelle pietre delle case e nei muretti a secco che si perdono tra i castagni.

Pavese avrebbe sentito questa malinconia profonda, e avrebbe saputo darle voce in modo struggente. Forse, in un racconto lunigianese, avrebbe lasciato che il suo protagonista si perdesse in quei sentieri di bosco, in un vagare solitario e senza meta, come chi cerca nella memoria un senso che fatica a trovare.

Credo che la Lunigiana avrebbe potuto offrire a Pavese un luogo dove esplorare ancora di più quel confine incerto tra il bisogno di lottare e il peso di una sconfitta già scritta nel cuore degli uomini.

Maestro, potrebbe scrivere di getto un incipit indimenticabile come quello di Se una notte di inverno un viaggiatore, per un racconto di resistenza ambientato in Lunigiana?

Ah, vedo che sei deciso a farmi scrivere… E sia.

Se in una notte di vento, sopra la valle del Magra, un uomo scendesse per il sentiero che porta al borgo abbandonato, dovrebbe fermarsi più volte ad ascoltare. Non perché tema di essere seguito — anche se le notti da queste parti insegnano a temere ogni fruscio — ma perché il rumore del vento non è mai solo vento. S’insinua tra i castagni come una voce che ripete antiche parole, smuove le foglie secche lungo i muretti a secco, sfiora le porte sgangherate delle case vuote. E se quell’uomo è stato partigiano, sa che ogni ombra può nascondere un volto, e che certe voci del vento somigliano troppo ai bisbigli dei morti.

L’uomo che scende ha un nome che pochi ricordano e una storia che nessuno vuole raccontare. Porta con sé uno zaino vuoto, ma nella tasca interna della giacca c’è una lettera — poche righe tracciate in fretta, con la grafia incerta di chi sapeva di non avere tempo. L’uomo non ha ancora deciso se consegnarla o bruciarla. Sa solo che la strada che sta percorrendo è una strada che non avrebbe mai voluto rifare.

Inizierei così, con quel senso di attesa e di tensione che precede ogni ritorno. La Resistenza, per me, non è mai stata solo sparatorie e imboscate: è anche memoria, rimorso, interrogativi che non trovano risposta. Questo incipit vuole suggerire proprio questo: che certe storie non finiscono mai del tutto, e che la guerra lascia sempre un’eco che torna a farsi sentire, come il vento che continua a parlare tra le pietre di un borgo abbandonato.

Che bello… grazie maestro, le sottopongo un’ultima domanda. I nostri paesi si stanno spopolando, cosa possiamo fare per arginare questa tendenza?

Ah, la fuga dai paesi… un fenomeno che già ai miei tempi iniziava a manifestarsi, ma che oggi, a quanto pare, si è fatto più drammatico. È come se certi luoghi fossero condannati a diventare gusci vuoti, paesi-fantasma in cui le case resistono solo come memoria di vite che non ci sono più.

Credo che per arginare questa tendenza serva prima di tutto un cambio di sguardo: bisogna smettere di pensare ai piccoli paesi come luoghi “di scarto”, come se il futuro potesse appartenere solo alle città. Questi borghi hanno un valore che va oltre la nostalgia o il folklore; custodiscono un modo di abitare il mondo che forse abbiamo troppo in fretta dimenticato.

Immagino una rinascita che parta dalla riscoperta di queste terre come spazi di possibilità, non di rinuncia. Non si tratta solo di riportarvi abitanti, ma di restituire loro una funzione, un’identità attiva. Le tecnologie moderne, se usate con intelligenza, potrebbero essere la chiave: chi dice che un programmatore, un traduttore o un artigiano digitale non possa vivere e lavorare da un borgo tra le montagne? Ma perché questo accada, occorre ripensare i servizi, le infrastrutture, e soprattutto dare ai giovani una ragione per restare — o per tornare.

E poi c’è la questione della memoria: quei paesi non possono sopravvivere solo come cartoline di pietra e silenzio. Bisognerebbe trasformarli in luoghi vivi di racconto. Penso a centri culturali diffusi, a spazi dove la storia e le tradizioni si intreccino con l’arte contemporanea, con la creatività di chi sa reinventare il passato senza tradirlo. Forse proprio la letteratura, il teatro, le narrazioni potrebbero restituire a questi luoghi un’identità più forte: farli diventare non solo luoghi da abitare, ma luoghi da raccontare.

In fondo, ogni paese è come una di quelle città invisibili di cui ho scritto: esiste davvero solo se qualcuno continua a immaginarlo, a dargli un nome, a intrecciarlo alla propria vita. Se i paesi si spopolano, forse è anche perché abbiamo smesso di raccontarli.

Grazie per le sue parole! La saluto, puoi anche lei dare un saluto al suo pubblico di lettori lunigianesi e farci un augurio per il futuro?

Ah, cara amica, sono io che ti ringrazio. È raro, sai, sentire qualcuno che si interessa ancora alle parole, ai luoghi, a quella rete invisibile di storie che tiene insieme le persone e le pietre delle loro case.

Ai lettori lunigianesi, che vivono una terra di confine e di memoria, voglio dire questo: non smettete di guardare con attenzione i vostri paesi, le vostre colline, i vostri borghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Ogni pietra, ogni sentiero, ogni vecchio muro coperto di muschio contiene una storia che vale la pena ricordare e raccontare.

Vi auguro di trovare la forza di custodire le vostre radici senza restarne prigionieri, di saper guardare avanti senza dimenticare ciò che vi ha resi ciò che siete. La Lunigiana è una terra fatta di passaggi e di incontri, e forse proprio in questo sta la sua ricchezza: non è un luogo da difendere con ostinazione, ma da vivere con coraggio e curiosità.

Che il futuro sia per voi come quei sentieri che si arrampicano tra i boschi: faticoso, sì, ma sempre aperto a nuove scoperte, a incontri inaspettati, a storie che vale la pena ascoltare e tramandare.

E ricordate sempre che ogni paese vive finché c’è qualcuno che ne racconta le voci, i silenzi e i sogni.

Buona strada a voi, e che il vento della Lunigiana porti lontano le vostre storie.